こんな方におすすめ

- キッカーフラップの対策を知りたい

- キッカーフラップでコースアウトしてしまう

ミニ四駆ジャパンカップ2019では、キッカーフラップで散っていくマシンを何台も目にしました。

もしかしたら、あなたもその一人かもしれません。

私もその一人です。

対策をしたい所ですが、キッカーフラップを走らせる機会はほとんどありません。

店舗に置いてある3レーンコースにはキッカーフラップはありませんし、模擬コースが置いてある店舗は数えるほどしかありません。

そんな中、公式コースを何度も走れるイベントにキッカーフラップが!

実際にイベントに参加し、キッカーフラップを40回以上も走らせることができました。

実走してわかったキッカーフラップ対策について、個人的なメモの意味合いも含めまとめておきたいと思います。

あくまでも私のマシンの場合ですので、参考程度にして頂けたら幸いです。

キッカーフラップとは

キッカーフラップは、ミニ四駆ジャパンカップ2019から新しく登場したセクションです。

スロープの後、ストレートが途中で途切れジャンプ。

全5コース中2コースにはフラップ型の装置が設置されており、軽量なマシンはフラップによって弾かれてコースアウトしてしまいます。

フラップの角度や強さは調整が可能。

そのため大会によってフラップの強さが異なるので、同じセッティングでもコースアウトする可能性があります。

なので、キッカーフラップが設置されている大会では事前に走っているマシンを見て、キッカーフラップの強さを見極めたい所です。

もし、事前に走っているマシンを見れない場合は、強いフラップ設定のつもりでセッティングすることをおすすめします。

また、キッカーフラップ直前のストレートは低摩擦性の特殊素材路面のフラップストレートが設置されています。

低摩擦のため、タイヤのグリップが発揮できません。

よって、スロープ後の加速は通常よりも鈍くなる点も注意が必要です。

キッカーフラップによるコースアウトの原因

キッカーフラップによるコースアウトの原因はいくつかあるのですが、直接的な原因はキッカーフラップによってマシンのリアが跳ね上げられバランスを崩すことです。

キッカーフラップはマシンの前輪により、踏み倒されます。

そして、マシンの後輪が通過すると、押さえつけるものがなくなり、反動でマシンのリアを蹴り上げてしまいます。

これだけをみるとリアを重くして、反動に動じないようにすればいいのでは?

と考えるかもしれません。

ですが、何度も走らせてみるとキッカーフラップはリアを重くするだけでは対応出来ないことがわかってきました。

キッカーフラップ3つの攻略法

キッカーフラップを攻略するため3つの方法について紹介します。

フロントを重くする

キッカーフラップを最初に見た時は、誰でもリアを重くしようと考えると思います。

私もそう思ってリアを重くするセッティングにしていました。

確かにリアを重くすることで、多少は安定します。

ですが、安心できる安定にするにはかなり重くする必要がありました。

そこで、試しにフロントを多少重くしてみると今度は驚くほど安定しました。

なぜフロントを重くしたら安定したのでしょうか?

私の考えは以下の通りです。

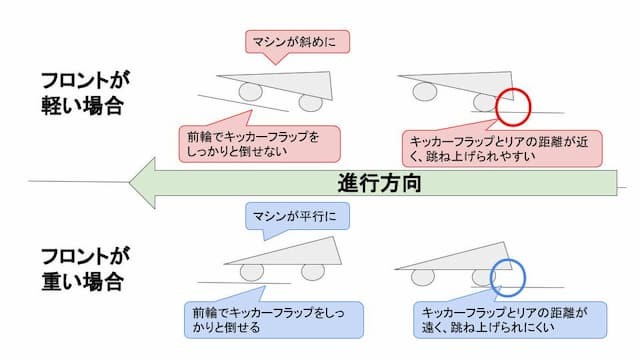

フロントが軽いと前輪でキッカーフラップをしっかりと倒すことが出来ません。

そのため、マシンが斜め上方向に傾くことになります。

その後、後輪が抜ける時にはそのまま傾いたままになるため、キッカーフラップとリアとの距離が近く弾かれやすいと言えます。

一方で、フロントがある程度重いとしっかりとキッカーフラップを倒すことが出来ます。

そのため、マシンの傾きが抑えられます。

そして、後輪が抜ける時には傾きが抑えられているので、キッカーフラップとリアとの距離が遠く弾かれにくくなります。

これは公式動画からもわかります。

以下の映像はは公式ツイッターで紹介されていたスロー動画です。

一番初めに出てくる右のキッカフラップを通過するマシンは、キッカーフラップの倒し方が甘く姿勢を崩しています。

一方で、左のマシンはしっかりとキッカーフラップを倒しており、安定してジャンプしています。

キッカーフラップ スロー映像『富士通乾電池 提供 ミニ四駆ジャパンカップ2019 東京大会1D』#mini4wd #ミニ四駆 pic.twitter.com/H6DAmRWqc3

— ミニ四駆【タミヤ公式】 (@mini4wd) June 15, 2019

これらのことから、キッカーフラップを攻略するにはリアを重くして耐えるのではなく、フロントを重くしてしっかりとキッカーフラップを踏み倒す必要があることがわかります。

重さ調整はフロントよりにマスダンパーがついていれば、アジャストマスダンパーなどで重さを微調整。

もしマスダンパーをつける余裕がない場合は、マルチセッティングウェイトを使えば調整出来ます。

リアブレーキの長さを短くする

リアステーは地面からの距離が高ければ高いほど、キッカーフラップに当たらないので跳ね上げられにくくなります。

ですが、ブレーキを設置する関係上、リアステーを高くするのは難しいかもしれません。

そこで、ブレーキをキッカーフラップの形状に合わせてカットする対策が有効です。

キッカーフラップは中央が空いている形状をしているので、中央のみにブレーキをはり、ブレーキスポンジがキッカーフラップに当たらないようにします。

これだけでも1~3mmほど高さを稼ぐことが出来ます。

たった数ミリと思うかもしれませんが、ミニ四駆はそのたった数ミリで走りが変わってしまいます。

大会ではテスト走行が出来ないことがほとんどです。

一発勝負の大会で後悔しないようにしたいですね。

速度を上げる

これは力技ですが、キッカーフラップが上がる前に走り抜ける作戦もあります。

早く走り抜ければ、キッカフラップが上がる前に通過できます。

仮に、キッカフラップに当たったとしても、戻り切る前に通過できれば、跳ね上げる力が弱い分安定して抜けられます。

この作戦が有効な理由は、キッカーフラップ直前に低摩擦のフラップストレートが設置されていることからもわかります。

わざわざキッカーフラップの前に低摩擦のフラップストレートをおいた理由は何でしょうか?

簡単ですね、速度が出ると簡単に抜けられるからです。

ただし、速度を上げると他のセクションでコースアウトする可能性が高まります。

なので、コースレイアウトに応じた最速のセッティングで臨みたいところです。

キッカーフラップ対策まとめ

最後に今回紹介した3つのキッカーフラップ対策についてまとめておきます。

- フロントの重さでキッカーフラップをしっかりと倒す

- ブレーキスポンジは中央のみ貼り、キッカーフラップが当たらないようにする

- 可能な限り速度を出す

この中でも特にフロントの重さでキッカーフラップをしっかり倒すことが重要だと感じました。

リアだけ重くしても中々安定しないのは盲点でした。

どうしても、リアの重さが足りないと思いがちなので、キッカーフラップで悩んでいる方はフロントが軽すぎないか確認してみてください。